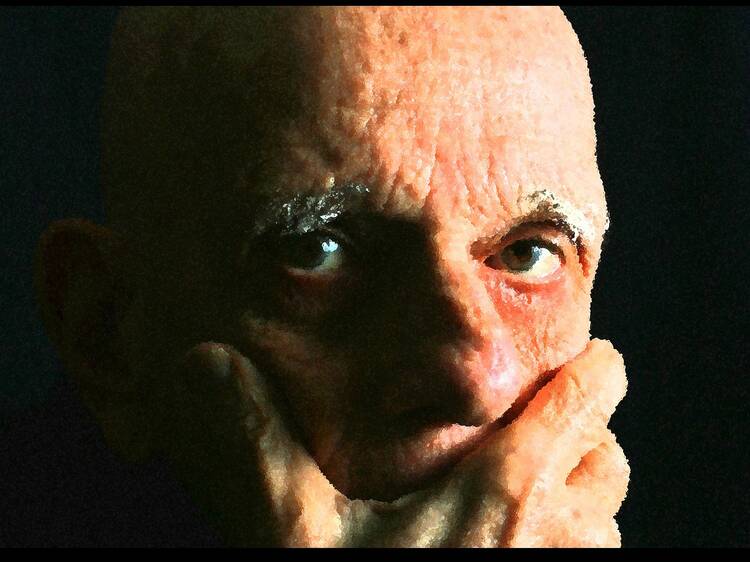

A 15 de Abril, o Brasil perdeu uma das suas maiores referências literárias. No dia em que morreu Rubem Fonseca, o chefe de Estado português deixou uma nota de pesar. Um texto essencial, que prestava homenagem ao “observador atento de um outro Brasil” e registava a perda do “mestre da língua concisa e precisa”. Lamentava o desaparecimento de um “ficcionista de referência”, influência maior sobre “gerações nascidas na segunda metade do século passado, (...) um pouco à maneira do que Jorge Amado tinha sido alguns anos antes”. Fazia esta comparação ressalvando que, “ao invés do humanismo combativo e amável de Amado, a obra de Rubem Fonseca representou o Brasil desencantado, violento, às vezes cínico, um Brasil urbano, ‘americano’”. E depois evocava um património literário do Prémio Camões 2003 e a relevância conquistada além-fronteiras. No dia em que morreu Rubem Fonseca, o chefe de Estado português disse tudo isto. O brasileiro nada disse.

O silêncio de Jair Bolsonaro, partilhado pela inefável secretária de Estado da Cultura do Brasil, não deve ser entendido como especial má-vontade. É o mesmo silêncio escutado um dia antes, na morte do compositor baiano Morais Moreira, ou dois dias depois, no desaparecimento do escritor Luiz Alfredo Garcia-Roza. É um silêncio selectivo, intencional, ruidoso: no dia da morte de Garcia-Roza, Bolsonaro solidarizava-se no Twitter com o cantor sertanejo Gustavo Lima, notificado por fazer publicidade ilegal a bebidas alcoólicas nas redes sociais. É, enfim, o mesmo silêncio que um ano antes se ouvira na morte de João Gilberto. Nessa altura, porém, sempre se ouviu alguma coisa, perante a insistência dos jornalistas, dias depois: “Uma pessoa conhecida. Nossos sentimentos à família, tá ok?”

Não é também um silêncio ideológico no tradicional sentido das omissões militantes entre esquerda e direita (embora um democrata, Rubem Fonseca pertenceu ao Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, think tank que apoiou o golpe militar de 1964). É um silêncio ideológico, sim, mas expressão da insalubre corrente anti-intelectual e alérgica à erudição, anticientífica e negacionista, que nos trouxe Bolsonaro e Trump. E Bolsonaro, como certeiramente definiu Pedro Mexia, é apenas Trump sem a escolaridade obrigatória.

Morte por encomenda

O Doente Molière nasceu de uma encomenda. No início dos anos 2000, a Companhia das Letras desafiou escritores, brasileiros e não só, a pegar em outros escritores já desaparecidos e deles fazer personagens de histórias com contornos policiais. A proposta, do editor Luiz Schwarcz, é por si exemplar da vitalidade criativa de um Brasil que se sobrepõe a todas as caricaturas. E dela nasceu este pequeno mas denso romance. Este exercício sobre personagens e eventos reais não é inédito em Fonseca. Alguma da sua mais fascinante produção está aliás aí, em títulos que se desviam um pouco desse cânone “onde o crime, a sexualidade, os episódios-choque e o laconismo lembram a melhor ‘pulp fiction’” (para recorrer às palavras com que Marcelo se substituiu a Bolsonaro). Em Agosto (1990), entrelaçou intriga policial com os factos históricos da política brasileira nesse tumultuoso mês de 1954, que resultaram no suicídio de Getúlio Vargas. Em O Selvagem da Ópera (1994), levou mais longe o esbatimento de fronteiras entre realidade e ficção, e até entre géneros literários, cruzando biografia, romance e guião de filme, a partir da fascinante mas pouco conhecida vida de Antônio Carlos Gomes, compositor de ópera brasileiro do século XIX. Aqui, Rubem Fonseca ficcionou o homicídio de Molière.

Doente imaginário

Facto histórico: durante uma representação de o Doente Imaginário, a última peça que levou à cena, Jean-Baptiste Poquelin, conhecido do mundo pelo inexplicado pseudónimo Molière, sente-se mal. Morre horas depois, em casa, e é sepultado durante a noite, por especial favor do Rei Luís XIV, seu admirador, num cemitério reservado aos nados mortos – os não baptizados. Aos comediantes, por exercerem profissão infame, era negada qualquer comunhão, e o normal seria a vala comum.

Ficção: no seu leito de morte, Molière confidencia ao Marquês Anónimo, o único personagem fictício entre os quase 50 que entram na trama que se seguirá, que sabe ter sido envenenado. Segue-se a história da investigação obsessiva do Marquês, e uma teia de suspeitas, todas elas fundadas em alguma peça levada à cena por Molière. Porque todas elas foram gatilho de ódios, libelos e pedidos de excomunhão, por quem se sentiu alvo das suas sátiras. O mesmo é dizer quase toda a Paris da segunda metade do século XVII. É neste cenário que Rubem Fonseca monta uma empolgante intriga, baseada num estudo detalhado de factos e personagens históricos. Mais que o narrador, o fictício Marquês Anónimo assume-se como autor – referido até em notas de rodapé. Com isso, Fonseca sublinha a farsa e rende brilhante homenagem a Moliére, mestre da farsa.

Rubem no país de Bolsonaro

Jurista, comissário de polícia, argumentista: o resumo curricular de Rubem Fonseca, por si, explica muito da sua escrita. Sobra perceber que ele viu de facto um novo Brasil antes do tempo. Ainda na década de 60, quando o país se consumava já como maciçamente urbano, palco de novas misérias e violências, a literatura nativa mantinha a sua matriz de encanto pelo país rural. Rubem Fonseca, como bem notou o escritor Sérgio Rodrigues num texto para a Folha, logo a 16 de Abril, deu a esse novo real uma resposta artística de grande originalidade, e a sensação que sobra é que foi ele quem inventou este Brasil contemporâneo.

No mesmo dia, noutro texto recomendável para a revista Piauí, intitulado “O Futuro Chegou”, o também escritor Alejandro Chacoff partilhava esse sentimento e acrescentava que reler esses textos lhe trazia “uma estranha sensação de ingenuidade retrospectiva”. Porque em quase todas as vozes de personagens e narradores dos contos que popularizaram Fonseca, achamos a mesma atitude belicosa, o mesmo desejo de autoridade, o desprezo pela intelectualidade, a aversão à esquerdalha, a queixa contra a moleza policial, a complacência para quem vive de apoios. Em resumo, o país visto por Bolsonaro. “Surpreendente”, remata, “não é tanto o momento político actual, mas sim o facto de que esse momento tenha demorado tanto tempo para chegar.”