Joana Esteves

Nunca o cimento foi tão colorido

Esqueça que, em tempos, este material não passou de uma massa cinzenta, utilizada para erguer casas e prédios, porque dentro destas quatro paredes, Joana suja as mãos com todas as cores. O resultado é algo diferente de tudo o que estamos habituados a ver. Não é gesso, muito menos barro. É cimento, uma matéria-prima cuja versatilidade a artesã começou a explorar numa pequena garagem lisboeta.

No Tosco Studio, há uma história sobre mudança de vida. As mesmas mãos que começaram por aprender Desenho na Faculdade de Belas-Artes enveredaram depois pelo trabalho de designer dentro de uma agência de publicidade. Nada que lhe enchesse as medidas. O apelo da manualidade acabou por falar mais alto e levou-a mesmo a apalpar terreno em áreas como a cerâmica, a pintura, o bordado e a tapeçaria. A derradeira oportunidade de criar uma linguagem própria e inconfundível surgiu através de uma amiga: e o cimento? Há três anos, deixou a agência onde trabalhava, submergiu as mãos nesta massa mágica e nunca mais as tirou.

“Estou sempre à procura do que posso experimentar, do que posso fazer de novo e de diferente com isto.” Enquanto isso, mostra os cantos do atelier para onde se mudou. É maior e arejado por um pequeno saguão. Porém, a sujidade continua a ser o preço a pagar para ver nascer estas peças invariavelmente coloridas por tonalidades pastel, com efeitos marmoreados e pequenos fragmentos ao estilo terrazzo. Texturas que já conquistaram clientes em Espanha e Itália, onde este cimento agradável à vista e ao toque surge harmonizado em interiores contemporâneos.

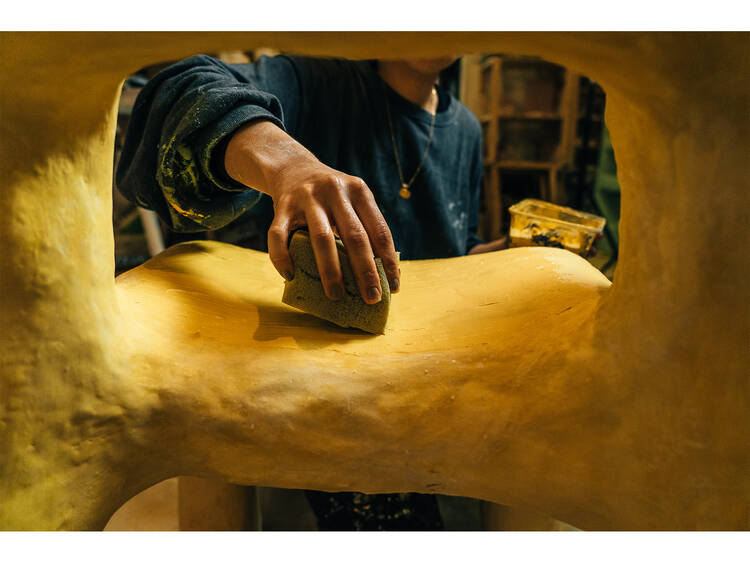

Há pó, dezenas de baldes, alguidares e toalhas húmidas, imprescindíveis na hora de envolver tampos de mesas e bancadas de cozinha. Tudo pode ser feito por medida, embora nos últimos tempos Joana tenha explorado mais os pequenos elementos decorativos. Jarras, candeeiros de mesa e frutas são os exemplares em exposição num espaço também ele revestido a cimento, mas do tipo cinzento.

Subitamente, desvela uma nova peça. “É isto que gosto de fazer: desenhar as minhas próprias peças e construí-las.” À frente tem uma estante com cerca de um metro e meio de altura. É cimento maciço, verde menta e com as cavidades, de acabamento tosco a fazer jus ao nome, ainda a ganharem forma. Faz parte da primeira colecção de mobiliário, à semelhança de um duo de cadeiras amareladas igualmente pesadas. “Nas peças pequenas é a cor, nestas é a forma. E têm uma componente muito mais escultórica. A peça vai-se criando.”