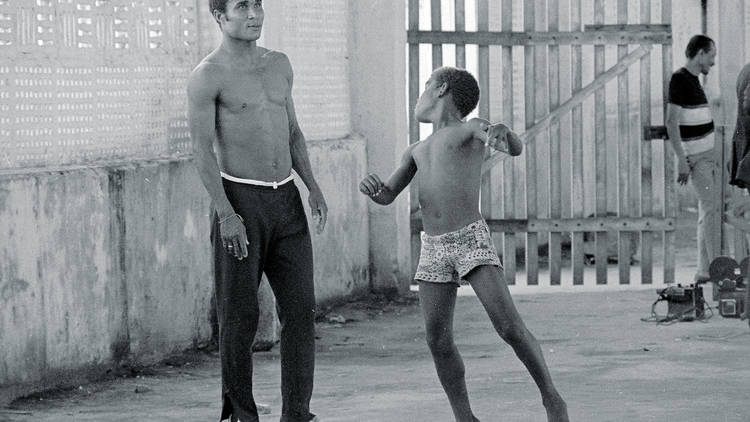

Há duas figuras tutelares que presidem a A Mão de Deus (Netflix), o novo – e profunda e melancolicamente autobiográfico – filme de Paolo Sorrentino. Uma é Diego Armando Maradona, que em 1984 foi jogar para o Nápoles, concretizou uma espécie de milagre profano, deu à equipa napolitana os seus primeiros dois títulos e instalou na cidade um culto com o seu nome que dura até hoje. E foi, indirectamente, o responsável por Fabietto Schisa (Filippo Scotti, o alter ego de Sorrentino no filme) não ter tido o mesmo trágico destino dos pais, já que nesse dia o Nápoles jogava em casa e Fabietto não os acompanhou para a casa de campo onde morreram intoxicados por uma fuga de dióxido de carbono.

A outra é Federico Fellini, de quem os filmes de Paolo Sorrentino sempre mostraram influências, sobretudo no gosto pelo grotesco e pela excentricidade humana. Influências essas nunca mais fortes e presentes do que em A Mão de Deus, onde o mestre vai até Nápoles em busca de figurantes para a sua próxima realização e Marchino, o irmão mais velho de Fabietto, que quer ser actor, vai ao casting. Fabietto acompanha-o e fica na sala de espera, rodeado de candidatos, cada um mais bizarro do que o outro. E ao recordar a sua juventude napolitana neste filme, onde as boas recordações se combinam com uma dor imensa e inapagável, Sorrentino faz com que A Mão de Deus esteja para si como Amarcord está para Fellini – e termina a fita com um aceno a Os Inúteis.

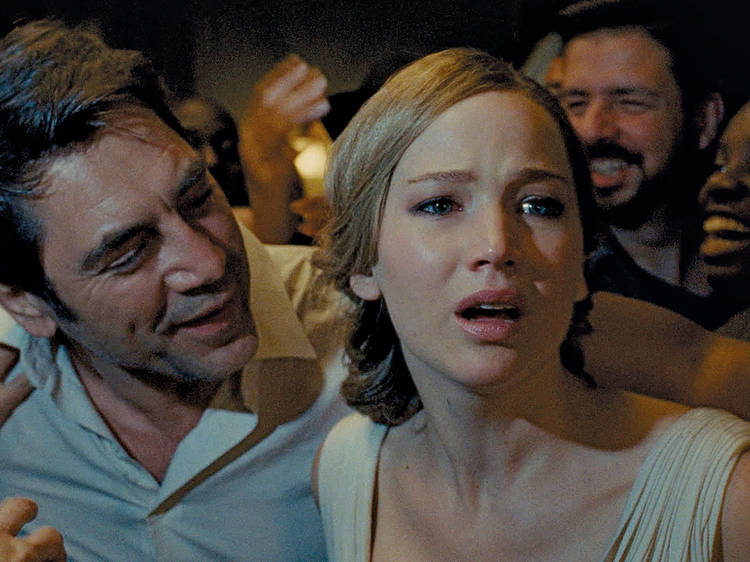

Só a crónica familiar retroactiva e a evocação sorridente e lânguida da Nápoles dos anos 80 bastariam para fazer de A Mão de Deus um grande filme. Há as tias gordíssimas e faladoras, os tios extravagantes, a parente desbocada que até em dias de calor assassino não tira o casaco de peles que o filho lhe deu, a escultural e sensual tia Patrizia (Luiza Ranieri), a quem São Januário apareceu para a fazer fértil e lhe apalpou o rabo, o amigo piloto de lanchas que contrabandeia tabaco, a baronesa vizinha do andar de cima que acha tudo “uma piroseira”, Maria (Teresa Saponangelo), a mãe de Fabietto, que faz malabarismo com laranjas e gosta de pregar partidas, o pai Saverio (o indispensável Toni Servillo), bancário, que se recusa veementemente a comprar um comando para a televisão (“Sou comunista!”, justifica) e comunica com a mulher com um assobio cúmplice, a irmã Daniella que está sempre metida na casa de banho e só vemos mesmo no final do filme. E os planos aéreos da baía de Nápoles a brilhar ao sol, os barulhentos almoços estivais da família, a luz macia do fim de tarde a atravessar as oliveiras, os banhos de mar colectivos, a euforia compartilhada das vitórias do Nápoles.

Mas há ainda o solitário e insatisfeito Fabietto, ainda mais após o desaparecimento dos pais. Fabietto que só viu dois ou três filmes na vida mas decide ser cineasta e ir para Roma, para fugir a Nápoles, à solidão e a essa realidade que “não presta” e que o cinema ajuda a enganar, como o irmão Marchino ouviu Fellini dizer, e que se intrometeu da forma mais brutal possível na sua vida, partindo o coração e a espinha dorsal à família para sempre. Fabietto que terá uma iniciação sexual tão inesperada quanto carinhosa, e será cerradamente criticado nas suas intenções, mas também encorajado, por um dos mais destacados realizadores napolitanos, Antonio Capuano (Ciro Capano), o mentor de Paolo Sorrentino na vida real, que o ajudou a talhar o seu futuro. A homenagem aos pais que é A Mão de Deus desdobra-se, no segundo tempo do filme, em entrega a uma arte (o cinema) que servirá também como bálsamo da incomensurável dor sentida.

Serenamente afectuoso e pungente, pessoalíssimo e por isso sentido por Paolo Sorrentino como nenhum dos que fez antes, A Mão de Deus é um dos seus melhores filmes, juntamente com A Grande Beleza, e um dos grandes filmes deste ano. É um pecado que em Portugal não possa ser visto no cinema e esteja apenas acessível em streaming.